Cartas a Autores Difuntos: Charles Dickens (1886) de Andrew Lang

Señor,

Se ha dicho que todo hombre nace platónico o aristotélico, a pesar de que la gran mayoría de nosotros, en realidad, vive y muere sin ser en absoluto conscientes de tan injusta parcialidad filosófica. Con más razón se puede decir (aunque esto no signifique mucho) que todo inglés que se precie de leer es partidario del Sr. Thackeray o de usted. Sin embargo, ¿por qué debería haber partidismo alguno en la materia? Es más, ¿por qué, pudiendo acceder a dos maravillas como son sus novelas y las de su coetáneo, no podemos permanecer en silencio felices al poseer ambas? Pues bien, así somos las personas, sentimos la necesidad de enfrentarnos y discutir acerca de nuestros gustos en materia de goce. En lo que a mí concierne, podría decir que en este asunto soy lo que los americanos no calificarían como un “independiente”, aquello que los políticos ingleses denominan un “hombre superior”: es decir, que no tomo parte por ninguno e intento disfrutar de lo mejor de ambos.

Hay que reconocer que esta actitud resulta a veces un tanto difícil a causa del fervor de sus más fieles devotos. Menos mal que éstos han cejado en su empeño de emularle; incluso el toque del Sr. Gigadibs, aquel a quien “casi confundimos con el verdadero Dickens”, ha desaparecido de los “artículos descriptivos”. Las jóvenes fieras de la prensa ya no remedan sus peculiaridades menos admirables –no se esfuerzan tanto en emplear comparaciones fantásticas, no confieren a las personas (a su modo y al del Sr. Carlyle) apodos derivados de sus dientes o de su complexión y, por lo general, nos evitan calcos de todo aquello de su estilo que resulta menos elogiable–. No obstante, pese a haber progresado con el transcurso del tiempo, sus devotos todavía se visten con aires de virtud apenas conscientes, de robusta virilidad, de cristiandad democrática, etcétera, lo cual le habría irritado a usted considerablemente. Además, aún sobreviven algunos individuos de la prensa que parecen haber leído una exigua parte de su obra (concretamente sus últimos trabajos) y no haber leído nunca nada más. Hoy en día, estar familiarizado con las páginas de “Nuestro común amigo” y “Dombey e hijo” no significa precisamente poseer una educación liberal, y la asunción de que así es tiende (bastante injustificadamente) a infundir prejuicios contra el mayor genio cómico de los tiempos modernos.

Con todo, el Tiempo empieza por fin a disociar a los verdaderos de los falsos admiradores de Dickens. El suyo, Señor, es, en el mejor de los sentidos posibles, un éxito popular, una reputación popular. Por ejemplo, soy conocedor de que, en alguna región remota de este reino, incluso de aquellas que habitaron los pictos, un ama de casa rural, humilde y bajo la sombra de un inminente e inevitable pesar, ha encontrado en “David Copperfield” olvido al invierno, a la pesadumbre, a la enfermedad. Por otra parte, muchos están comenzando a reunir el coraje para aseverar que “no pueden leer a Dickens” y que particularmente aborrecen a “Pickwick”. Creo que fueron las jovencitas quienes en primer lugar y a este respecto manifestaron con denuedo sus convicciones. “Tout sied aux belles” y la belleza de la determinación en la juventud, con frecuencia aventuran a confesiones sorprendentes. No recuerdo que en la “Historia Natural de las Jovencitas” el autor describiera a una Jovencita Graciosa[1]. De hecho se trata de un espécimen raro, y el humor en general, en Inglaterra, se encuentra en un punto deplorablemente nefasto.

De ahí provienen toda clase de fechorías, surgidas a partir del momento en que usted nos abandonó; se podría decir, además, que la filantropía desmesurada, la refinada simpatía por el incendiarismo y el asesinato de los rusos, las Sociedades para Importunar a los Pobres, el Budismo Esotérico, y una larga lista de otras tantas plagas, incluyendo la que un día se denominó Esteticismo, se deben, fundamentalmente, a la querencia por el humor. La gente discute, con las caras más circunspectas, asuntos que, hablando con propiedad, sólo deberían exponerse cual las más salvajes paradojas. De esto sigue naturalmente que, en un período casi despojado de humor, un cuantioso número de personas respetables “no puedan leer a Dickens” y no se sonrojen al vanagloriarse de tan vergonzoso asunto. No deberíamos enfadarnos con otros a causa de sus infortunios y, aun así, al tropezar con los crétins que alardean de no poder leer a Dickens, uno experimenta exactamente lo mismo que el Sr. Samuel Weller cuando se topó con el Sr. Job Trotter.

¡Cuán singular ha sido la historia del declive del humor! ¿Existe acaso alguna verdad psicológica profunda que debamos extraer del hecho de considerar que el humor se ha extinguido al mismo tiempo que la crueldad? Hace cien años, hace ochenta (no, hace cincuenta años), éramos personas crueles pero estábamos también provistos de sentido del humor. Acudíamos a encierros de toros, acosábamos y atormentábamos tejones, celebrábamos campañas electorales, asistíamos al boxeo, a peleas de gallos y a ahorcamientos de reos. Los potros y los cepos no eran vacuos instrumentos de “terror para quienes obran con iniquidad”, pues comúnmente se hallaba un malhechor ocupando estas instituciones. Con todo ello poseíamos un sentido de lo cómico enteramente formado. Teníamos a Hogart y a Bunbury, a George Cruikshank y a Gilray; teníamos a Leech y a Surtees, y al creador de Tittlebat Titmouse; teníamos al Pastor de las “Noctes” y, por encima de todo, le teníamos a usted.

De los ancestrales gigantes del humor inglés –personajes burlones que se deleitaban con bastas caricaturas, colores atrevidos, chistes de barrio londinense y ataques altaneros a las insensateces humanas más obvias y prominentes–, de ellos derivan el espléndido buen ánimo y el resuelto alborozo de sus primeros trabajos. El Sr. Squeers, y Sam Weller, y el Sr. Gamp y todos los Pickwickianos, y el Sr. Dowler, y John Browdie: todos ellos se criaron junto a sus inmortales compañeros, por así decirlo, en el seno de aquella pícara Inglaterra de la caza del zorro y del acoso a los tejones, en la cual ha medrado nuestra existencia. Además, éstos, sin duda alguna, son sus mejores personajes; a través de ellos y pese a que ciertas personas necias no puedan gozar de su lectura, usted vivirá mientras entre nosotros se siga articulando alguna risa. Quizás dicha circunstancia no le asegure una existencia muy prolongada, pero eso sólo el futuro podrá revelárnoslo.

La aciaga seriedad de nuestros tiempos no puede, esperemos, perdurar siempre. A la Honesta vieja Risa, verdadero duende de su inspiración, debe restarle todavía algo de vida y no puede morir; y ello pese a ser cierto que el gusto por su pathos, por su melodrama y sus argumentos construidos sobre los cimientos de su estilo predilecto (“Grandes Esperanzas” y la “Historia de Dos Ciudades” son excepciones) podrían extinguirse y tal cosa nunca nos pesaría. ¿Eran acaso los lectores de una generación anterior más simples, o sencillamente menos perspicaces, en lo concerniente a su pathos? Jeffrey, el terco y frívolo crítico, quien declaró que Wordsworth “nunca funcionaría”, plañó como un niño con su Pequeño Nell. Hoy todavía soy capaz de reír con toda el alma con Dick Swiveller, pero ¿quién podría llorar con el Pequeño Nell?

Ay, Señor, ¿cómo pudo –usted que conocía tan íntimamente, que recordaba tan extrañamente bien las fantasías, los sueños, los sufrimientos de la infancia– cómo pudo “revolcarse desnudo en lo patético[2]” y perpetrar un holocausto de Inocentes? ¿Era digno de usted provocar lágrimas regocijándose en el lecho de muerte de un niño? ¿Era el tipo de obra con la que nuestros corazones indefectiblemente debían derretirse? Confieso que aunque el Pequeño Nell muriera una docena de veces y lo acogiera una legión entera de ángeles, yo (como el ave doliente que menciona Pet Marjory) permanecería impasible.

Estaba más tranquila de lo normal,

En verdad aquello le daba igual,

escribió el asombroso niño que amenizaba los ratos de ocio de Scott. Con su Pequeño Nell y su Pequeño Dombey yo permanezco más tranquilo de lo normal; y probablemente les ocurre lo mismo a millares de sus más sinceros admiradores. Sin embargo, ¿quién podría argüir sobre una materia de esta índole o sobre el desencadenamiento del manantial de las lágrimas? ¿Dónde reside el gusto? ¿Dónde la verdad? ¿Qué lágrimas son “varoniles, Señor, varoniles”, como dice Fred Bayham, y de qué lamentos debemos más bien avergonzarnos? Sunt lacrymae rerum: uno se ha conmovido en la celda en la que Sócrates bebió la cicuta, o en las riberas de los ríos donde las flechas siracusanas dieron muerte a los agostados atenienses entre lodo y sangre, o, en la ficción, cuando el coronel Newcome dijo Adsum, o con el diario de Clara Doria Forey, o cuando Aramis lamentó, derramando insólitas lágrimas, la muerte de Porthos. No obstante, con Dombey (el hijo) o el Pequeño Nell, me niego a lloriquear.

Cuando un autor toma asiento y deliberadamente sentencia: “ahora vamos a desencadenar un buen llanto”, envenena los pozos de la sensibilidad y estrangula, al menos en numerosos pechos, el manantial de las lágrimas. De “Dombey e hijo” poco hay que nos importe recordar a excepción del inmortal Mr. Toots; igualmente desdeñamos el melodrama de “Martin Chuzzlewit”. He leído dicha novela una veintena de veces y nunca consigo apreciar su lado melodramático, pero me deleito con ella –con Pecksniff, con el Sr. Gamp y los americanos–. No obstante, de qué trata la trama, qué hizo Jonas, qué papel jugó Montagu Nickleby, qué ilustran tantas imágenes repletas de tonalidades, todo ello he sido capaz de comprenderlo sólo recientemente. En esta línea, uno de sus más convencidos admiradores se ha permitido (en la licencia de una conversación privada) decir que “Ralph Nickleby y Monk resultan excesivos[3]” y que probablemente una sensibilidad cultivada siempre los encontrará un tanto precipitados.

“Excesivos”: el argot expresa así el defecto de un genio ardiente, elevado por encima de sí mismo y más allá del aire que respiramos, en su imaginación tan grotesca como lúgubre. Forzar la nota, sobrexplotar la fantasía, ahondar en la penumbra con negro sobre añil: ése fue el fallo que demostró que usted era mortal. Tomemos un ejemplo con detalle: cuando Pip se dirigió a la casa del Sr. Pumblechook, el chico pensó que aquel mercante de semillas era “un hombre demasiado feliz para tener tan pocos cajones en su establecimiento”. La reflexión es perfectamente infantil; pero entonces agrega: “me preguntaba si las semillas de las flores y los bulbos querrían un buen día liberarse de esas cárceles y florecer”. Esto no resulta en absoluto infantil; proviene de la incesante y hastiada fantasía literaria originada por el trabajo.

“Así nosotros la hacemos comparecer para acusarla, pero ella”, he ahí el Genio de Charles Dickens, ¡tan brillante, tan afable, tan beneficiosa como es!, mora en un manantial de risa imperecedero, pese a que posee algo de una sal extraña del manantial vecino de las lágrimas. ¡Qué pobre sería el mundo de la fantasía, qué “despoblado de sus sueños”, si, en algún vestigio de la sociedad, los libros de Dickens se perdieran! ¡Y si el evasor Dodger, Charley Battes, el Sr. Crinkle, la Sra. Squeers, Sam Weller, el Sr. Gamp o Dick Swiveller perecieran o se desvanecieran junto a los personajes masculinos y femeninos de Menandro! No se puede pensar en nuestro mundo sin ellos. Además, siendo hijos de los sueños como son, parecen más reales que los grandes hombres de estado, artistas, soldados, quienes han sido de carne y hueso verdaderos, han portado galones, trajes y uniformes y han cumplido órdenes. ¿No deberíamos casi dar la bienvenida a la “Educación Libre”? Por todo ello, cualquier inglés que sepa leer, a no ser que sea un necio, es más lector gracias a usted.

P.D. –Ay, ¡qué extrañamente templados estamos y qué arraigado resulta el sesgo nacional! Termino de decir cosas de usted que jamás escucharía pronunciar a un enemigo; mas cuando leo, en la crítica de cierto novelista americano, que éste habla de su “emotividad histérica” (pues él escribe en inglés de América) y de su “derroche de verborrea”, ¡casi me veo tentado a negar que nuestro Dickens adolezca de un solo defecto y juzgarle por tanto impecable!

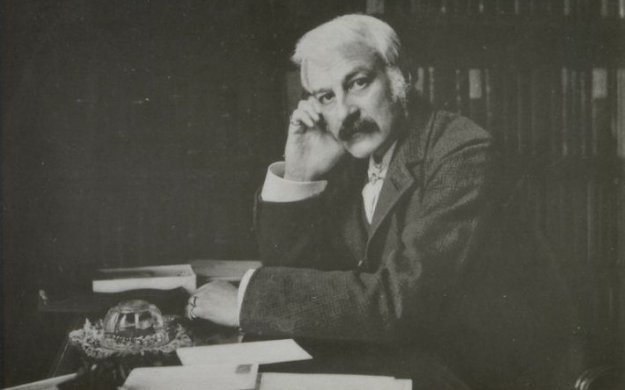

ANDREW LANG (1844-1912), académico escocés, periodista literario, investigador antropólogo y autor de diversas obras de historia, poesía y ficción, es quizás hoy más conocido por su colección de cuentos de hadas en doce volúmenes, que comienzan con El Libro Azul de los Cuentos de Hadas en 1889 y concluyen con El Libro Lila de los Cuentos de Hadas en 1910. Nació y se educó en Selkirk, estudió en la Edinburgh Academy, después en la Universidad de Saint Andrews, en la Universidad de Glasgow y en el Balliol College en Oxford, donde se licenció con matrícula de honor en lenguas clásicas en 1868. Posteriormente fue elegido miembro del cuerpo docente y de la junta rectora del Merton College, en Oxford, pero en 1875 renunció a su cargo con el fin de emprender la carrera de periodista en Londres. Durante los siguientes cuarenta años contribuyó con un gran número de publicaciones que abarcaron muy diversos campos; fue autor de unos 120 libros y participó en otros 150 como editor o colaborador, además de producir miles de artículos periodísticos. Entre sus trabajos más destacados se encuentran varios volúmenes en torno a Homero, entre los que se incluye la traducción en prosa de La Ilíada (con Walter Leaf y Ernest Myers) y de La Odisea (con S.H. Butcher), así como varias colecciones de su propia poesía, estudios acerca de Mary Stuart, Juana de Arco o de la historia de Escocia, y varios estudios críticos sobre Walter Scott y William Wordsworth. Como miembro fundador de la Folklore Society publicó numerosos e importantes trabajos de antropología, por ejemplo: Costumbre y Mito (1884), Myth, Ritual, and Religion (1887), Modern mythology: A Reply to Max Müller (1897) y Magic and Religion (1901).

La colección Letters to Dead Authors apareció por primera vez en 1886, publicada por Longmans, Green & Co. en Londres y por Scribner’s en Nueva York. En 1893, Scribner’s publicó una edición nueva con cuatro epístolas adicionales. El texto de la epístola a Dickens aquí presentado se ha extraído de la edición de bolsillo New and Old Letters to Dead Authors, publicada en Londres en 1907 por Longmans, Green.